海洋生物,是指海洋里有生命的物种,包括海洋动物、海洋植物、微生物及病毒等,其中海洋动物包括无脊椎动物和脊椎动物。今天我们要一起认识的是无脊椎动物。

无脊椎动物

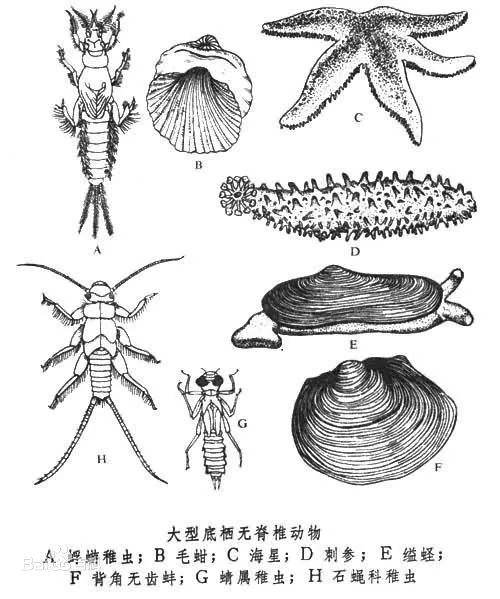

无脊椎动物(Invertebrate)是背侧没有脊柱的动物,它们是动物的原始形式。其种类数占动物总种类数的95%。分布于世界各地,现存约100余万种。包括原生动物、棘皮动物、软体动物、扁形动物、环节动物、腔肠动物、节肢动物、线形动物等。

无脊椎动物是指不具有脊椎骨的比较低等的动物类群。与脊椎动物相对应。不论种类还是数量都非常庞大。从生活环境上看,海洋、江河、湖泊、池沼,以及陆地上都有它们的踪迹;从生活方式上看,有自由生活、寄生生活和共生生活的种类;从繁殖后代的方式上看,有的种类可进行无性繁殖有的种类可进行有性繁殖,有的种类既可进行无性繁殖还可进行有性繁殖,个别种类还可以进行幼体生殖、孤雌生殖等。按其进化顺序,分原生动物、海绵动物、腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物等类群。

生物分类

它们是动物的原始形式,动物界中除脊椎动物亚门以外全部门类的通称。就如BBC主持人大卫·爱登堡爵士所言:“如果一夜之间所有的脊椎动物从地球上消失了,世界仍会安然无恙,但如果消失的是无脊椎动物,整个陆地生态系统就会崩溃。”

一切无脊椎的动物,占现存动物的95%以上。分布于世界各地,在体形上,小至原生动物,大至庞然巨物的鱿鱼。一般身体柔软的能附着肌肉的内骨骼,但常有坚硬的外骨骼(如大部分软体动物、甲壳动物及昆虫),用以附着肌肉及保护身体。除了没有脊椎这一点外,无脊椎动物内部并没有多少共同之处。

形态特征

无脊椎动物多数体小,但软体动物门头足纲大王乌贼属的动物体长可达18米,腕长11米,体重约2吨。无脊椎动物多数水生,大部分海产,如有孔虫、放射虫、钵水母、珊瑚虫、乌贼及棘皮动物等,全部为海产,部分种类生活于淡水,如水螅、一些螺类、蚌类及淡水虾蟹等。蜗牛、鼠妇等则生活于潮湿的陆地。而蜘蛛、多足类、昆虫则绝大多数是陆生动物。无脊椎动物大多自由生活。在水生的种类中,体小的营浮游生活;身体具外壳的或在水底爬行(如虾、蟹),或埋栖于水底泥沙中(如沙蚕类),或固着在水中外物上(如藤壶、牡蛎等)。无脊椎动物也有不少寄生的种类,寄生于其他动物、植物体表或体内(如寄生原虫、吸虫、绦虫、棘头虫等)。有些种类如蚓蛔虫和猪蛔虫等可给人类带来危害。

身体结构

骨骼

无脊椎动物没有脊椎动物那一根背侧起支撑作用的脊柱和狭义的骨骼。广义的骨骼包括外骨骼(保护作用,不使水分蒸发)、内骨骼和水骨骼三种。而无脊椎动物拥有的正是这三种骨骼。

外骨骼指的是甲壳等坚硬组织,如蜗牛的壳、螃蟹的外壳、昆虫的角质层都属于外骨骼。内骨骼存在于脊椎动物、半脊椎动物、棘皮动物和多孔动物中,在内起支撑作用。

运动

无脊椎动物的运动方式有多种:①借助纤毛的摆动前进;②没有刚毛,没有环形肌的线形动物通过两侧纵肌的交替收缩实现的蛇行;③有刚毛有环形肌有纵肌的蚯蚓的蠕动。这是通过不同节段纵、环肌肉交替收缩实现的;④在海底沉积物中,通过膨胀身体某节段实现固定,身体的另外部分收细前钻的星虫;⑤有爪动物的爬行;⑥昆虫的飞行(只是少数)。

呼吸系统

无脊椎动物和其他生物一样,需要氧化能源物质获得能量,这个过程需要呼吸系统提供氧气。无脊椎动物最常见的呼吸器官是鳃。但昆虫的呼吸器官却是气管,它们开口于体表的可关闭的气门(Stigmen),往体内不断细分,不经过循环系统直接将氧气运输到细胞的线粒体旁边,非常有效的一套呼吸系统。

体温问题

因为无脊椎动物体内没有调温系统,随外界温度的变化,代谢速度也发生变化。直到高等的软骨鱼类,如鲨鱼出现调温机制,为温血动物。真正意义上的恒温动物应该从鸟类开始。

发展历史

出现时间

地球上无脊椎动物的出现至少早于脊椎动物1亿年。大多数无脊椎动物化石见于古生代寒武纪,当时已有节肢动物的三叶虫及腕足动物。随后发展了古头足类及古棘皮动物的种类。到古生代末期,古老类型的生物大规模绝灭。中生代还存在软体动物的古老类型(如菊石),到末期即逐渐绝灭,软体动物现代属、种大量出现。到新生代演化成现代类型众多的无脊椎动物,而在古生代盛极一时的腕足动物至今只残存少数代表(如海豆芽)。

生命大爆发

也称寒武纪生命大爆发(Cambrian Explosion),被称为古生物学和地质学上的一大悬案,自达尔文提出进化论以来就一直困扰着学术界。大约6亿年前,在地质学上称做寒武纪的开始,绝大多数无脊椎动物门在几百万年的很短时间内出现了。这种几乎是“同时”地、“突然”地出现在寒武纪地层中门类众多的无脊椎动物化石(节肢动物、软体动物、腕足动物和环节动物等),而在寒武纪之前更为古老的地层中长期以来却找不到动物化石的现象,被古生物学家称作“寒武纪生命大爆发”,简称“寒武爆发”。

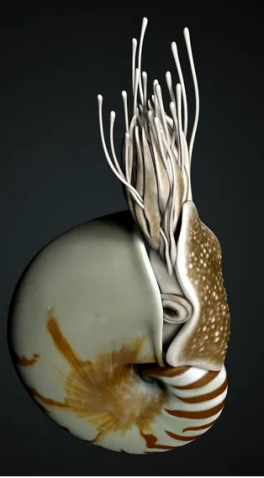

代表生物:鹦鹉螺

【栖息环境】

鹦鹉螺基本上属于底栖动物,平时多在100米的深水底层用腕部缓慢地匍匐而行。也可以利用腕部的分泌物附着在岩石或珊瑚礁上。通常夜间活跃,日间则在海洋底质上歇息,以触手握在底质岩石上。生活在海洋表层一直到600米深,适应不同深度的压力。鹦鹉螺是肉食性动物,食物主要是小鱼、软体动物、底栖的甲壳类、特别以小蟹为多。

【生活习性】

鹦鹉螺分布于热带印度洋——西太平洋珊瑚礁水域。鹦鹉螺为暖水性动物,生活适宜水温为19-20℃,通常夜间活跃,日间则在海洋底质上歇息,以触手握在底质岩石上、气体的量必须能够调控,使鹦鹉螺适应不同深度的压力。鹦鹉螺是肉食性动物,食物主要是小鱼、软体动物、底栖的甲壳类、特别以小蟹为多。经人工驯化后可在白天喂食,吃食冷冻的鱼肉、鱿鱼及虾等。在暴风雨过后的夜里,鹦鹉螺会成群结队的飘浮在海面上,被水手们称为“优雅的漂浮者”。

【种群现状】

鹦鹉螺在古生代几乎遍布全球,但已经基本绝迹了,只是在南太平洋的深海里还存在着六种鹦鹉螺。鹦鹉螺被古生物学家习称为无脊椎动物中的“拉蒂曼鱼”,一种活化石的代名词。这些具有分隔房室的鹦鹉螺,历经六千五百万年演化,外形似乎鲜少变化,而它们的祖先族群多达三十多种,却在六千五百万年前那场大劫难中,与恐龙同遭被扫荡一空灭绝的命运。少数残存的现生鹦鹉螺后裔,栖息在印度洋与大西洋海域,科学家称它为活化石,是因为和同样具有多房室外壳的菊石类相关联。

【保护级别】

全部列入《濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅰ、附录Ⅱ和附录Ⅲ》(CITES)2019年版附录Ⅱ。

全部列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》(IUCN) 2014年 ver 3.1。

5种——无危(LC);1种数据缺乏(DD)。

珍珠鹦鹉螺列入《中国国家重点保护野生动物名录》一级。